빛을 기록하는 감광 장치가 없다면 카메라는 제 역할을 하지 못합니다.

빛을 기록하는 감광 장치가 없다면 카메라는 제 역할을 하지 못합니다.

우리는 사진의 역사에 대해 카메라의 역사로 생각하고 그 흐름을 따라가곤 하지만 한편으로 사진은 ‘필름’이 없었다면 결코 존재할 수 없었을 것입니다. 빛을 기록하는 감광제 혹은 감광 장치는 필름이라는 투명한 막 위에 올라간 이후로는 한동안 그 방식을 유지했습니다. 코닥을 선두로 하여 규격이 정해지고 그 틀 안에서 지속적으로 발전한 결과 필름보다 카메라의 발전에 관심이 모였고, 디지털 방식으로 전환된 이후에는 감광 장치와 카메라는 거의 동일한 것으로 인식되고 있습니다. 그러나 감광제의 차이는 지금도 작품에 지대한 영향을 미치는 요소입니다. 무엇에 빛을 기록하느냐에 따라 작업의 흐름은 전혀 달라지고 촬영자의 시선도, 시간도, 생각도 변합니다. 오늘은 이 감광제의 변화에 대해서 정리해 보고자 합니다.

카메라는 필름보다 훨씬 오래 전에 그림을 그리는데 도움을 주는 도구로 등장했습니다.

카메라는 필름보다 훨씬 오래 전에 그림을 그리는데 도움을 주는 도구로 등장했습니다.

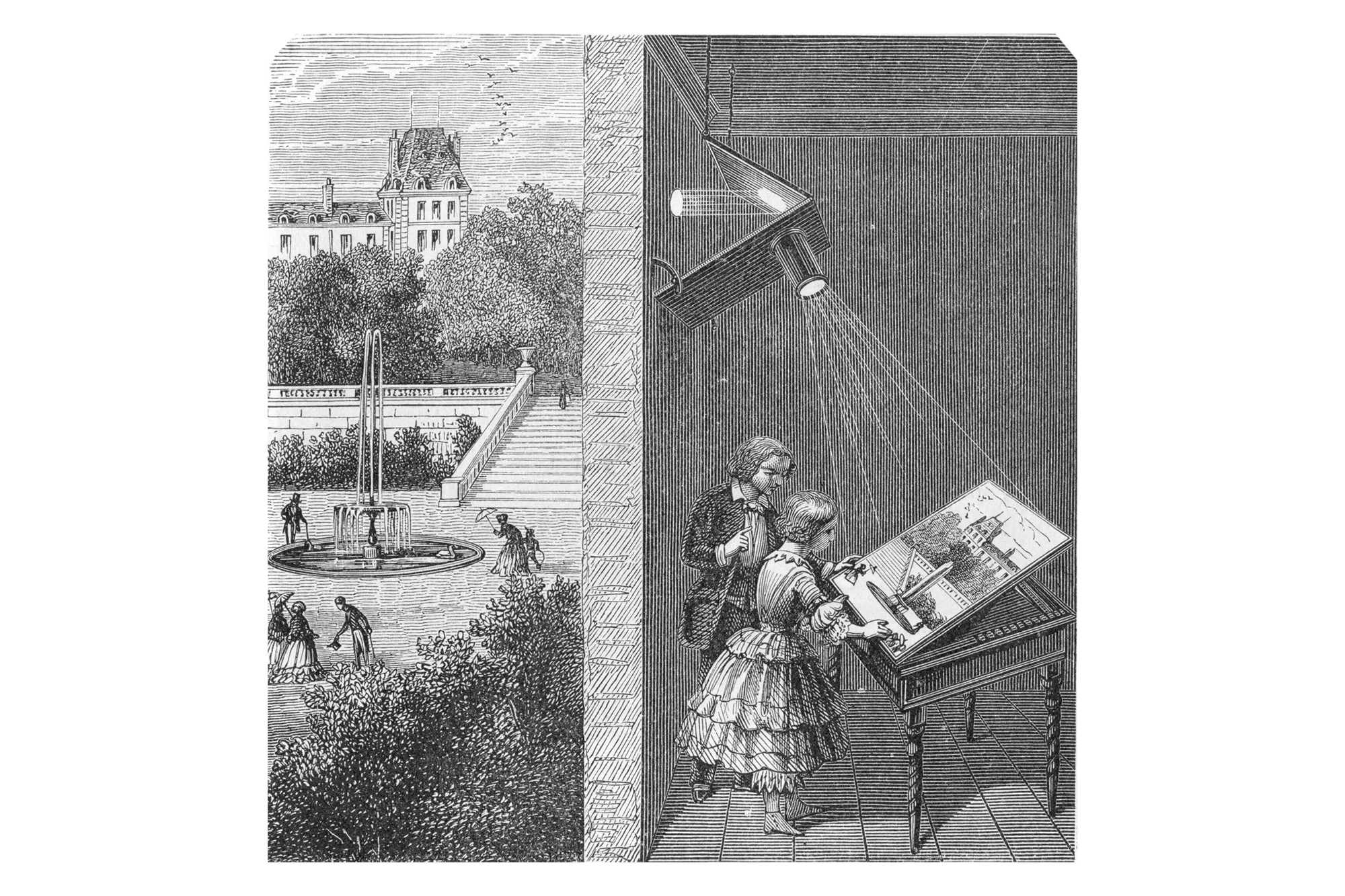

감광제의 탄생은 사진의 탄생과 같습니다. 사실 카메라는 그전에도 있었기 때문입니다. 렌즈를 포함한 빛을 받아들이는 상자를 통칭 ‘카메라 옵스큐라’라고 했는데 이것은 ‘검은 방’이라는 뜻입니다. 초기 카메라는 그림을 그리는데 활용하는 도구였는데 여기에 감광제를 넣으면서 사진의 역사가 시작됩니다.

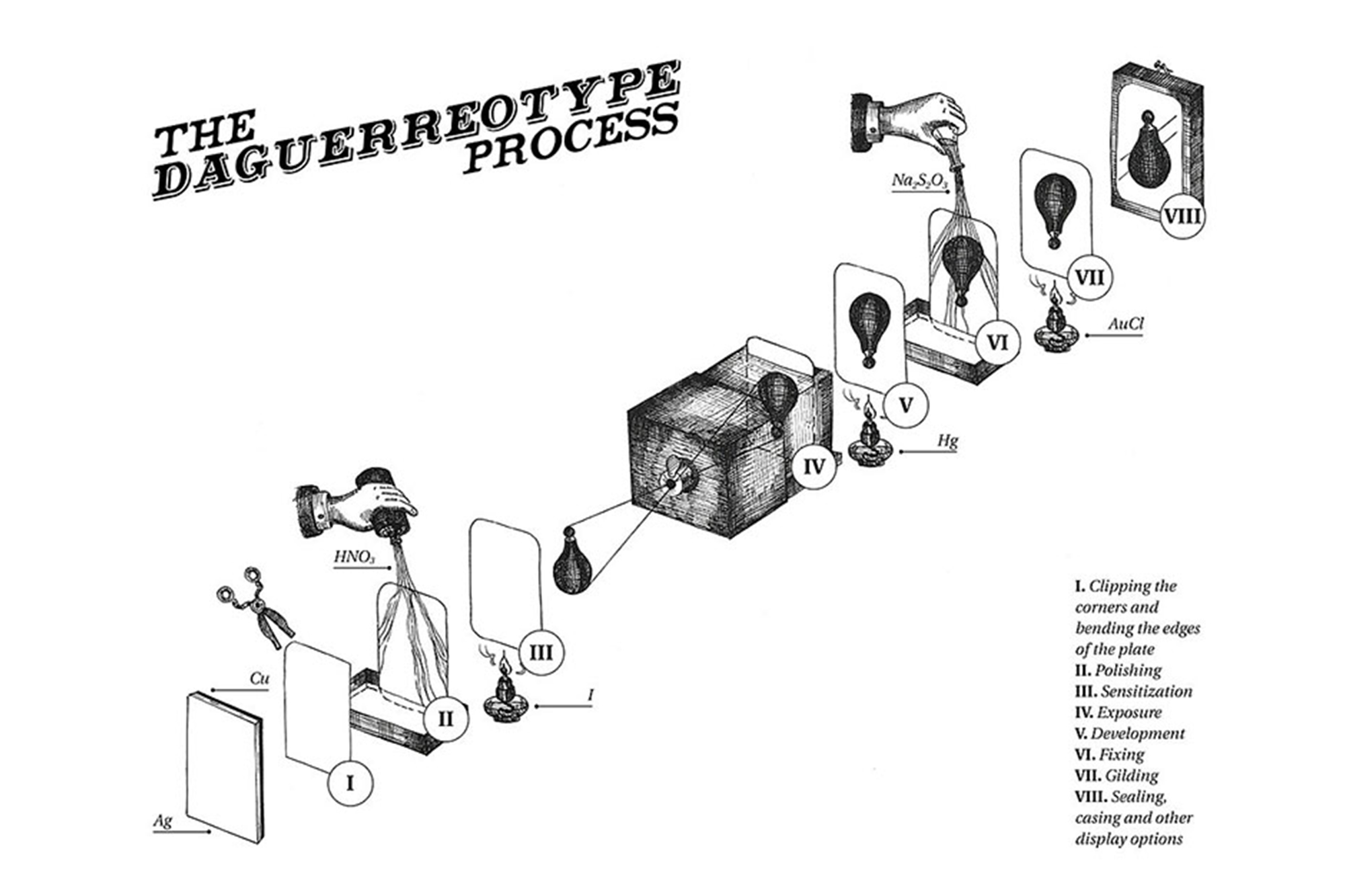

다게레오 타입의 필름 제작과 현상 순서

다게레오 타입의 필름 제작과 현상 순서

첫 번째 감광제는 1839년 루이 다게르(Louis Daguerre)라는 사람에 의해 등장합니다. 사진 역사에 기록된 첫 번째 성공적인 사진술로 은판에 요오드 증기를 입힌 뒤 수은 증기를 이용해서 이미지를 기록하는 방식이었습니다. 이것은 지금의 필름처럼 여러 장으로 프린트할 수 없었고 원본 하나만 기록할 수 있었습니다. 또한 기록할 때 시간이 매우 오래 걸렸고 지금처럼 선명하지도 않았습니다.

칼로 타입 카메라

칼로 타입 카메라 칼로 타입으로 촬영한 사진

칼로 타입으로 촬영한 사진

복제가 가능한 사진은 1841년 등장한 칼로타입(Calotype)이었는데요. 지금처럼 투명한 판이 아니라 종이 위에 이미지를 기록하기 때문에 그렇게 선명하지는 않았습니다. 반전된 이미지를 만들어서 이것을 다른 용지에 복사하는 방식으로 종이 표면에 은 아질산염 용액을 바르고 그 위에 요오드화 칼륨 용액을 추가해 감광 종이를 만듭니다. 이것을 묽은 갈레산 용액으로 현상하면 흑백이 반전된 이미지가 되는데 이 아래에 동일한 칼로 타입 종이를 두고 빛을 비추면 반전된 상을 계속해서 복제할 수 있었습니다.

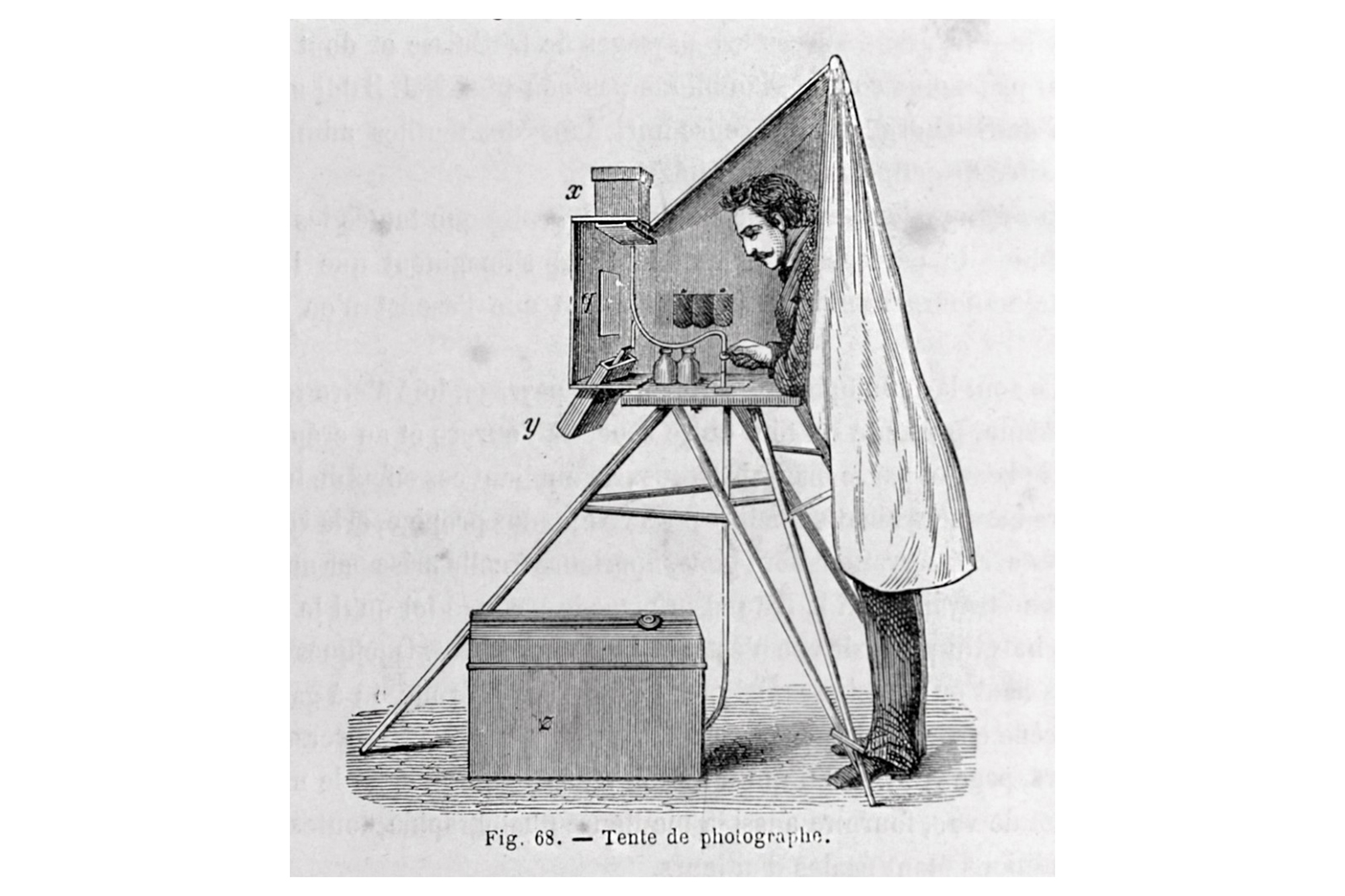

콜로디온 플레이트 방식은 현상 텐트가 필수였습니다.

콜로디온 플레이트 방식은 현상 텐트가 필수였습니다.

종이 대신 투명한 유리판을 사용한 사진은 1850년대에 등장합니다. 유리판 네거티브 혹은 콜로디온 플레이트 방식이라고도 하는데요. 프레더릭 스콧 아처(Frederick Scott Archer)에 의해 개발된 사진 기법입니다. 이 방식은 웻 플레이트 기법으로도 불리는데 그 이유는 촬영부터 현상까지 판이 마르기 전에 진행해야 하기 때문이었습니다. 유리판에 감광제를 바르고 카메라 안에서 촬영한 이후 곧바로 현장에서 현상을 해야 했는데요. 그 때문에 카메라는 항상 현상할 수 있는 장비와 같이 움직였습니다.

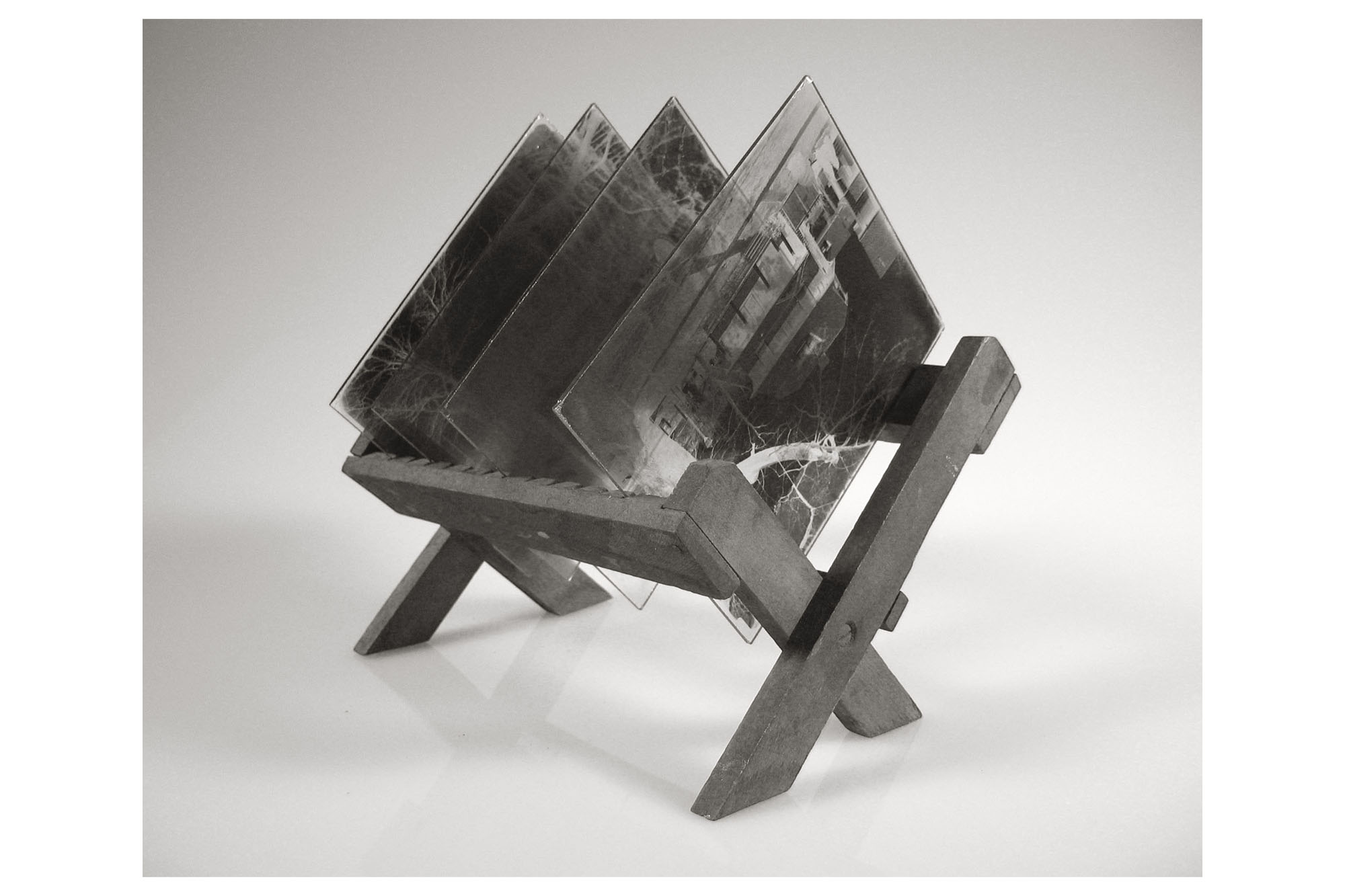

건판 사진술로 촬영한 사진.

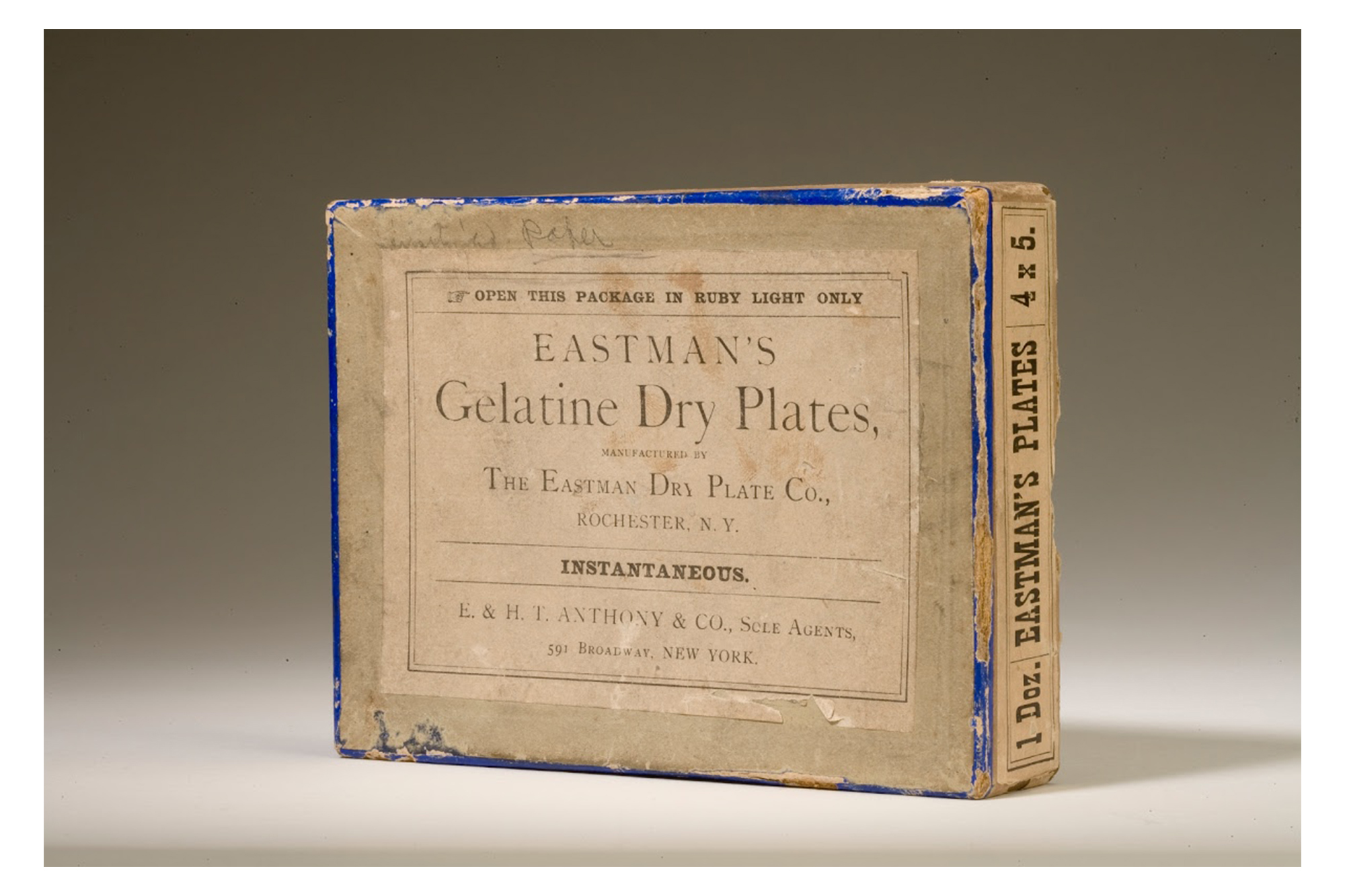

건판 사진술로 촬영한 사진. 코닥도 감광제를 바른 건판을 판매했습니다.

코닥도 감광제를 바른 건판을 판매했습니다.

미리 감광제를 만들어 휴대하다가 촬영 이후에 작업실로 돌아와 현상을 하는 현대적인 작업 방식은 건판 사진술이 등장하면서 정립됐습니다. 건판 사진술(Gelatin Dry Plate Photography)은 1871년 영국 의사 리처드 리치 매덕스에 의해 개발됐습니다. 유리판에 젤라틴으로 감광제를 코팅한 방식으로 마른 상태에서도 사용할 수 있어 편의성이 대폭 향상됐습니다. 또한 감도도 좋아져서 더 짧은 시간만 노출해도 사진을 기록할 수 있었습니다. 유리판을 사용하기 때문에 보관에 어려움이 있는 점은 같았지만 현상실을 가지고 다녀야 하는 어려움이 없었기에 아주 큰 발전이라 할 수 있었습니다.

코닥의 롤 필름

코닥의 롤 필름 전문가가 아닌 사람들도 쉽게 사진을 촬영할 수 있게 한 코닥의 박스 카메라

전문가가 아닌 사람들도 쉽게 사진을 촬영할 수 있게 한 코닥의 박스 카메라

지금과 같은 롤 필름은 1888년 그 유명한 코닥(Kodak)에 의해 만들어졌습니다. 감광 방식은 지금까지 다양한 방식으로 변화를 이뤄왔지만 투명한 플라스틱 필름을 사용하는 점은 이때 처음 정립된 이후 지금까지 쭉 이어져 오고 있습니다. 또한 직접 현상할 필요 없이 촬영한 롤 필름을 카메라에서 꺼내 현상소로 가져가 맡길 수 있게 되면서 전문가가 아닌 일반인들도 사진을 촬영할 수 있었습니다. 코닥은 롤 필름과 함께 박스 카메라도 선보였는데요 유명한 문구인 ‘버튼만 누르세요 나머지는 저희가 알아서 하겠습니다’는 이 제품과 함께 등장했습니다.

이때의 필름 제조 방식이 지금까지 이어져 오는 것은 아닙니다. 필름은 지속적인 발전을 이뤘고 점점 더 감도가 높아지고 선명해졌으며 색깔을 나타낼 수 있게 됐습니다. 코닥 외에도 후지필름, 아그파, 코니카 등이 경쟁하면서 필름의 품질은 점차 발전했습니다.

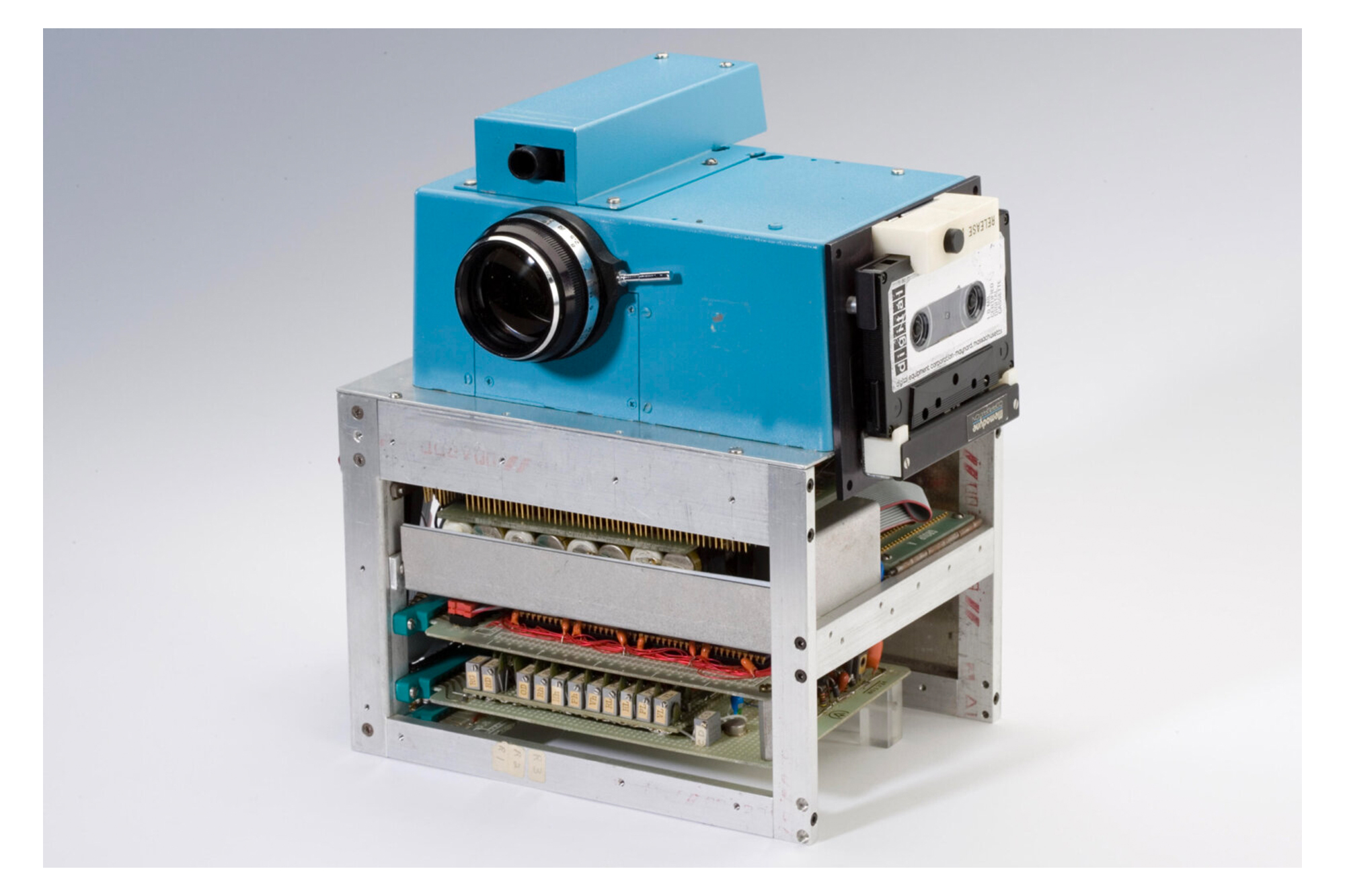

코닥이 만든 최초의 디지털카메라. 100x100 픽셀에 카세트 테이프에 사진을 저장했습니다.

코닥이 만든 최초의 디지털카메라. 100x100 픽셀에 카세트 테이프에 사진을 저장했습니다.

필름의 시대를 저물게 한 디지털 센서는 아이러니하게도 코닥(Kodak)에 의해 탄생했습니다. 1975년 코닥의 엔지니어 스티븐 사손(Steven Sasson)이 개발한 센서는 빛을 전기 신호로 변환하는 장치였는데요 저장 장치는 카세트 테이프였습니다. 사진 한 장을 기록하는 데 걸리는 시간은 약 23초. 100x100 픽셀로 지금으로 치자면 아주 작은 아이콘 하나만도 안 되는 낮은 해상도였습니다.

이제는 디지털 방식으로 사진을 촬영하는 것이 당연한 것이 됐습니다. 디지털카메라는 코닥이 처음 만들었지만 그것이 얼마나 대단한 발견인지 정작 본인들은 알지 못했죠.

이제는 디지털 방식으로 사진을 촬영하는 것이 당연한 것이 됐습니다. 디지털카메라는 코닥이 처음 만들었지만 그것이 얼마나 대단한 발견인지 정작 본인들은 알지 못했죠.

이때 코닥은 이 기술의 잠재력에 대해서 크게 평가하지 않았습니다. 이후에도 여전히 필름 카메라 시장에 집중했고 디지털카메라 기술은 다른 곳에서 꽃을 피우기 시작했습니다. 결국 시간이 흘러 디지털 이미지 센서는 시장을 지배했고 지금은 사진은 물론 영상까지 디지털 방식으로 기록합니다. 이 선택이 지금 코닥의 몰락을 불러올 것이라고는 당시 그들은 상상하지 못했습니다. 지금 우리도 새로운 기술의 가치를 인정하지 못하고 옛 방식을 고수하는 것은 아닌지 돌아보면 어떨까요?

이미지 출처: wikipedia.org

본 콘텐츠는 저작권에 의해 보호됩니다. 복제, 배포, 수정 또는 상업적 이용은 소유자의 허가 없이 금지됩니다.